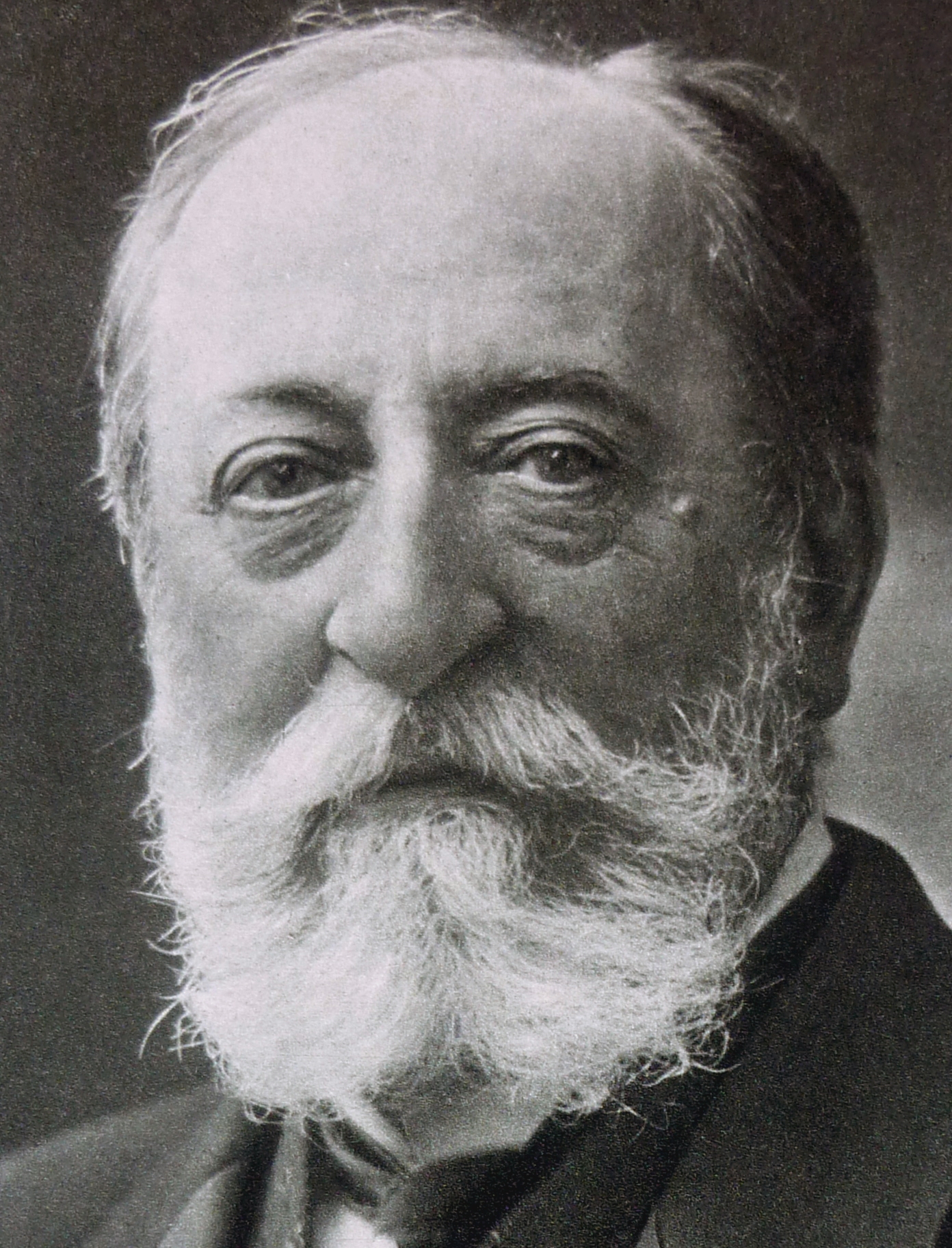

Franz Liszt fue un espléndido pianista, uno de los llamados

virtuosos. Abundan los testimonios de su numerosísimo público que así nos lo han hecho saber, y también las caricaturas que nos han transmitido esa imagen de hombre-araña que con la multiplicación de sus extremidades convierte al piano en un ser animado. Cuentan las crónicas que, tras escuchar tocar el violín a Paganini, decidió esforzarse al máximo para conseguir en el piano lo que Paganini hacía posible en el violín: el dominio más absoluto de la técnica interpretativa.

Así, se convirtió en el gran héroe del piano romántico. Recorrió Europa desde su infancia en olor de multitud, y fue aclamado por las masas, venerado por músicos e intelectuales, adorado por las mujeres (que se desmayaban ante sus increíbles interpretaciones), maestro de cientos de alumnos, padre de una de las personalidades femeninas más fascinantes del XIX, maestro de capilla en Weimar, hombre visionario e influyente... y también un gran compositor. Algunas de sus obras han dejado de programarse en conciertos, quizás a causa de sus excesos románticos que ahora nos resultan difíciles de digerir. Pero no hay pianista que se precie que no tenga en su repertorio los Estudios de Ejecución Trascendental o las Consolaciones.

Su biografía es tan apasionada, compleja, indómita, moderna... como su obra. Protagonizó algunos sonados escándalos viviendo tórridos romances con mujeres casadas, y actuando de modo insólito en alguna ocasión, como cuando renunció a un esperadísimo matrimonio, ya con 50 años de edad, para profesar como clérigo.

Una de sus principales aportaciones como compositor es el poema sinfónico. No fue él quien lo inventó, pero sí el primero que utilizó el término, en su afán de conseguir la más íntima alianza entre las artes más queridas por los románticos, la música y la literatura. Escribió trece poemas sinfónicos, y hoy os traigo aquí uno de ellos:

Mazeppa, que está basado en este poema de Victor Hugo:

MAZEPPA

Victor Hugo

¡Así, cuando Mazeppa, que ruge y que llora,

Ha visto sus brazos, sus pies, sus costados que un sable roza,

Todos sus miembros sujetos

Sobre un fogoso corcel, alimentado de hierbas marinas,

Que humea, y hace brotar el fuego de sus belfos

Y el fuego de sus cascos;

Cuando en sus nudos se ha enroscado como un reptil,

Y ha regocijado con su cólera inútil

A sus verdugos jubilosos,

Y vuelve a caer finalmente sobre la grupa feroz,

El sudor en la frente, la espuma en la boca,

Y la sangre en los ojos,

Surje un grito; y de repente por la llanura

Tanto el hombre como el caballo, desbocados, sin aliento,

Sobre las arenas en movimiento,

Solos, llenando de ruido un torbellino de polvo

Semejante a la nube negra donde serpentea el rayo,

Volando con los vientos!

Avanzan. Por los valles pasan como una tormenta,

Como los huracanes que en los montes se agolpan,

Como un globo de fuego;

Luego no son ya más que un punto negro en la bruma,

Luego se borran en el aire como un copo de espuma

En el vasto océano azul.

Avanzan. El espacio es grande. En el desierto inmenso,

En el horizonte sin fin que siempre recomienza,

Se hunden los dos.

Su carrera como un vuelo los lleva, y grandes robles,

Pueblos y torres, montes negros unidos en largas cadenas,

Todo retiembla en torno a ellos.

Y si el infortunado, cuya cabeza se quiebra,

Se debate, el caballo, que adelanta a la brisa,

De un salto más temeroso

Se adentra en el desierto vasto, árido, infranqueable,

Que ante ellos se extiende, con sus pliegues de arena,

Como un manto rayado.

Todo vacila y se pinta de colores desconocidos

Ve correr los bosques, correr las anchas nubes,

El viejo torreón destruido,

Los montes cuyos intervalos baña un rayo;

Ve; y manadas de humeantes yeguas

Lo siguen con gran estrépito.

Y el cielo, donde ya se prolongan los pasos de la tarde,

Con sus océanos de nubes donde se derraman

Más nubes aún,

Y su sol que hiende sus olas con su proa,

Sobre su frente deslumbrada gira como una rueda

De mármol con venas de oro.

Su ojo se extravía y brilla, su cabellera arrastra,

Su cabeza cuelga; su sangre enrojece la arena amarilla,

Los matorrales espinosos;

Sobre sus miembros hinchados la cuerda se repliega,

Y como una larga serpiente se aprieta y multiplica

Su mordedura y sus nudos.

El caballo, que no siente ni el bocado ni la silla,

No deja de huir, y su sangre no deja de correr y manar,

Su carne cae en jirones;

¡Ay! ¡ya a las yeguas ardientes, que lo seguían, irguiendo sus crines colgantes,

Las suceden los cuervos!

¡Los cuervos, el búho con el ojo redondo, que se espanta,

El águila recelosa de los campos de batalla, y el pigargo,

Monstruo desconocido del día,

Los oblicuos mochuelos, y el gran buitre leonado

Que hurga en los costados de los muertos, donde su cuello rojo y calvo

Se hunde como un brazo desnudo!

Todos vienen a ensanchar la bandada fúnebre;

Todos abandonan, para seguirla, la encina aislada

Y los nidos de la casa solariega.

Él, sangrando, perdido, sordo a sus gritos de júbilo,

Pregunta al verlos: ¿Quién pues, allá arriba, despliega

Este gran abanico negro?

La noche desciende lúgubre, y sin manto estrellado.

El enjambre se encarniza, y sigue, como una jauría alada,

Al viajero humeante.

Entre el cielo y él, como un torbellino sombrío,

Los ve, luego los pierde, y los escucha en la sombra

Volar confusamente.

Por fin, después de tres días de una carrera insensata,

Después de haber franqueado ríos de agua helada,

Estepas, bosques, desiertos,

El caballo cae ante los gritos de las mil aves de presa,

Y su pezuña de hierro sobre la piedra que desmenuza

Extiende sus cuatro relámpagos.

Ahí está el infortunado yaciente, desnudo, miserable,

Moteado de sangre, más rojo que el arce

en la estación de las flores.

La nube de pájaros sobre él gira y se detiene;

Muchos picos ardientes aspiran a roer en su cabeza

Sus ojos quemados de llorar.

¡Pues bien! a este condenado que grita y que se arrastra,

A este cadáver viviente, las tribus de Ucrania

Lo harán príncipe un día.

Un día, sembrando los campos de muertos sin sepultura,

Resarcirá por los amplios pastizales

Al pigargo y al buitre.

Su salvaje grandeza nacerá de su suplicio.

¡Un día, de los viejos jefes de los cosacos ceñirá la pelliza,

Grande, con ojo fascinado;

Y cuando pase, estos pueblos que viven en tiendas,

Prosternados, lanzarán la fanfarria estrepitosa

A rebotar en torno a él!

II

¡Así, cuando un mortal, sobre el que se extiende su dios,

Se ha visto agarrarse aún vivo sobre tu grupa fatal,

Genio, ardiente corcel,

En vano lucha, ¡ay! tú saltas, tú lo llevas

Fuera del mundo real, cuyas puertas quiebras

Con tus patas de acero!

Tú franqueas con él desiertos, cimas nevadas

De los viejos montes, y los mares, y, más allá de las nubes,

De las regiones sombrías;

Y mil espíritus impuros que tu curso despierta

En torno al viajero, insolente maravilla,

Apremian a sus legiones.

Atraviesa de un vuelo, sobre tus alas llameantes,

Todos los campos de lo posible, y los mundos del alma;

Bebe del río eterno;

En la noche tormentosa o en la noche estrellada,

Su cabellera, mezclada a las crines de los cometas,

llamea al frente del cielo.

Las seis lunas de Herschel, el anillo del viejo Saturno,

El polo, redondeando una aurora nocturna

Sobre su frente boreal,

Lo ve todo; y para él tu vuelo, al que nada cansa,

De este mundo sin límite a cada instante desplaza

El horizonte ideal.

¿Quién puede saber, salvo los demonios y los ángeles,

Lo que sufre siguiéndote, y qué relámpagos extraños

En sus ojos refulgirán,

Cuando sea quemado en medio de chispas ardientes,

¡Ay! y en la noche cuántas frías alas

Vendrán a golpear su frente?

Él grita espantado, tú prosigues implacable.

Pálido, agotado, expuesto, bajo tu vuelo que lo abruma

Él se da por vencido con horror;

Cada paso que das parece cavar su tumba.

Por fin el término llega... corre, vuela, cae,

Y se incorpora ya rey!

Gèricault. Mazeppa. Imagen de tomada de http://www.poetes.com

Gèricault. Mazeppa. Imagen de tomada de http://www.poetes.com

Liszt fue un gran artista también de la transcripción, es decir, del paso de una obra desde uno a otro u otros instrumentos. Así, transcribió para piano todas las sinfonías de Beethoven para interpretarlas en sus conciertos. Para que podáis observar el nivel de exigencia virtuosística de su música para piano, aquí tenéis el estudio trascendental Mazeppa interpretado por Boris Berezovsky.